En el día de ayer, 5 de enero de 2022, falleció en la ciudad de Buenos Aires el escritor Jorge Lafforgue, crítico literario, periodista, editor y docente universitario. Había nacido en la ciudad de Esquel, Chubut, en 1935.

Numerosas son las muestras de congoja entre sus colegas y alumnos, que coinciden en apreciar su sencillez y afabilidad, así como su talento, erudición y humor, tal como destacó en su despedida la Biblioteca Nacional.

Estaba casado con la profesora de literatura Nora Dottori, integrante del equipo de colaboradores de nuestra revista.

Algunos de sus libros son: Florencio Sánchez (1967), Nueva novela latinoamericana (1969), El teatro del siglo XX (con Eduardo Romano, 1978), Cuentos policiales argentinos (1997), Historias de caudillos argentinos (1999), Textos de y sobre Rodolfo Walsh (2000), y Cartografía personal: escritos y escritores de América Latina (2005).

Lafforgue colaboró en La Marea. En el número 24 escribió sobre la obra del gran narrador paraguayo Augusto Roa Bastos. Posteriormente, la muerte del novelista mexicano Carlos Fuentes motivó al autor a reformular y responder, en dos artículos de nuestro número 39, una serie de interrogantes sobre el llamado boom de la narrativa latinoamericana. Entre otros: ¿Fue en verdad un fenómeno particular? ¿Quiénes lo integraban? ¿Qué queda de aquel hito? A modo de homenaje reproducimos aquí el primero de estos dos artículos.

Escribe Jorge Lafforgue

Murió Carlos Fuentes. Su muerte se suma a la de Julio Cortázar en un ya lejano 1984, y más acá a las del chileno José Donoso, del uruguayo Juan Carlos Onetti, del venezolano Salvador Garmendia, del paraguayo Augusto Roa Bastos, de los cubanos Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy, entre otros escritores del continente que supieron forjar aquel legendario boom de la narrativa latinoamericana.

A lo largo del siglo XX nuestra literatura logró afirmar su madurez: fue el tiempo en que su identidad terminó de configurarse y, consecuentemente, aquel en que adquirió una estatura a la par de las mayores expresiones de la literatura de Occidente. Marcaron los principales pasos hacia esa definitiva consolidación sucesivamente el Modernismo, con José Martí y Rubén Darío; luego las vanguardias, con César Vallejo y Pablo Neruda, y finalmente el boom de los años sesenta.

Y si alguna duda pudiera suscitarse con respecto a este tercer tramo, baste enunciar un puñado de novelas publicadas entre 1960 y 1967 para disiparla de cuajo: Hijo de hombre, El astillero, La muerte de Artemio Cruz, Rayuela, La ciudad y los perros, Paradiso, El lugar sin límites, Tres tristes tigres, Cien años de soledad. La renovación que estas obras introdujeron en cuanto a técnicas narrativas, temáticas inéditas o reconfiguradas, pulsiones escondidas y otros asombros son hoy historia aceptada; pero al irrumpir en los años sesenta sembraron un variado desconcierto y encontraron fuertes resistencias en círculos académicos conservadores (Ver recuadro: «Los exabruptos…»).

Las novelas mencionadas, junto con varios volúmenes de cuentos memorables (Todos los fuegos el fuego, El infierno tan temido, Los funerales de la Mamá Grande, Cantar de ciegos, entre otros) constituyeron la sólida base de un edificio que fue bien apuntalado en polos culturales irradiantes, principalmente Barcelona, Buenos Aires y La Habana; por revistas de reconocido prestigio, como la porteña Primera Plana (timoneada por Tomás Eloy Martínez), y editoriales muy activas (por ejemplo, en Buenos Aires la tradicional Sudamericana, con Paco Porrúa a la cabeza, u otras que surgieron en ese momento, como EUDEBA o Jorge Álvarez); sin olvidar a algunos críticos de peso, como los uruguayos Emir Rodríguez Monegal y Ángel Rama.

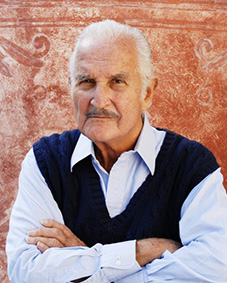

Carlos Fuentes

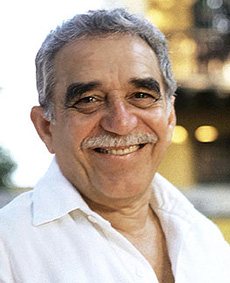

Julio Cortázar

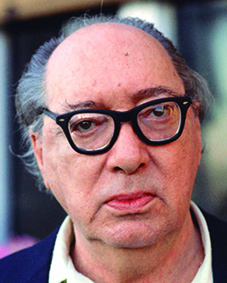

Gabriel García Márquez

Jalones ensayísticos

Otro elemento que jugó muy fuerte en el reconocimiento de ese fenómeno cultural fue el proselitismo abierto y sin dobleces de los propios protagonistas. Los jóvenes integrantes del boom se mostraban seguros de lo que estaban haciendo, no dudaban un ápice del paso adelante que suponían sus relatos en el desarrollo de la literatura continental: no sólo sus novelas y cuentos sino también otras intervenciones escriturarias, como las notas periodísticas, las entrevistas, los ensayos críticos. En este sentido hay dos trabajos ineludibles: el collage de Luis Harss y el cuasi manifiesto de Carlos Fuentes.

El chileno Luis Harss, de recoleta residencia en los Estados Unidos desde hace cuatro décadas, en los años sesenta vivió en Buenos Aires, con una activa participación cultural, y publicó entonces “un libro que marcó la cartografía de lo que luego se conocería como el boom de la literatura latinoamericana”: Los nuestros (escrito originariamente en inglés a pedido del editor neoyorquino Roger Klein, lo publicó en castellano Sudamericana en 1966; en 2011 fue reeditado en fascículos por la revista Ñ). Y al inicio, una confesión del autor certifica aquella caracterización: “Cortázar fue mi primer entrevistado, en realidad le debo el libro a él. Al entusiasmo que sentí por Rayuela, que sacudió la literatura, le trajo el idioma vivo de la calle, fue una liberación”. Harss logró en ese libro elaborar un texto original, que fluctúa entre el periodismo y la crítica literaria, tan atractivo como polémico. Entrevistó a Cortázar en París y recorrió el continente, de Nueva York a Buenos Aires, realizando igual tarea con aquellos escritores que por sus lecturas consideraba voces nuevas o precursoras, o sea aquellas consagradas que sin embargo habían revelado un cambio de rumbo en nuestra literatura. Claramente Borges, Rulfo y Carpentier integrarían esta última categoría; mientras que Fuentes, Vargas Llosa o un Gabo aún sin Cien años de soledad se contarían en la primera. El método de Harss consistió en realizar largas entrevistas con los elegidos, a quienes interrogaba tanto por los avatares de su vida como por el significado de sus obras; y en ambos casos cruzaba esos datos con sus personales reflexiones y consideraciones, aunque incitantes no siempre procedentes o apropiadas.

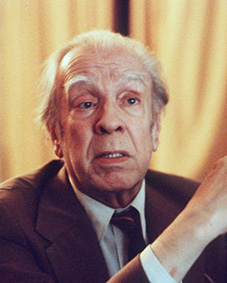

Jorge Luis Borges

Juan Rulfo

Alejo Carpentier

Al estimulante collage del chileno, le siguió tres años después La nueva novela hispanoamericana, un cuaderno de Joaquín Mortiz, donde a través de cien páginas Carlos Fuentes condena de un plumazo aquella narrativa a la cual “se la tragó la selva” (José Eustasio Rivera, Rómulo Gallegos, Ciro Alegría) y con indeclinable euforia levanta a quienes dan pie al título de su opúsculo, más un puñado de fundadores de “la modernidad literaria hispanoamericana” (que si bien hunde sus raíces en la novela de la Revolución Mexicana, contempla otros casos aislados; en la Argentina señala con acierto a Macedonio Fernández y Roberto Arlt). Carlos Fuentes busca acercarse a la verdad entendiendo, “en primera instancia, el conflicto de la literatura hispanoamericana en relación con ciertas categorías concretas del quehacer literario, mejor aún, como la conquista de esas categorías, tradicionalmente ausentes en nuestra narrativa: mitificación, alianza de imaginación y crítica, ambigüedad, humor y parodia, personalización. Que, al cabo, este haz de categorías culmine en un nuevo sentido de historicidad y de lenguaje es lo que me propongo demostrar en las notas dedicadas a Vargas Llosa, Carpentier, García Márquez y Cortázar”. Con lenguaje altisonante y provocativo, Fuentes no sólo se detiene en esos narradores, sino que en gran parte de su ensayo arremete con los tópicos fundamentales que debieron enfrentar sus aliados. Los breves capítulos se denominan: “Revolución y ambigüedad”, “La modernidad enajenada”, “Un nuevo lenguaje”, entre otras modestas titulaciones. Porque Fuentes no se limita a promocionar a sus pares; los lee e incita a leerlos en un contexto que excede largamente los parámetros locales: ellos plantean sus desafíos ante las recalcitrantes sociedades de nuestros países, su necesidad de negarles a ellas la palabra tranquilizante. Pero más aún, sitúa a sus pares en un contexto global, donde de permanecer en los carriles tradicionales todo porvenir les será negado. No trepida un ápice: “nuestra literatura es verdaderamente revolucionaria en cuanto le niega al orden establecido el léxico que éste quisiera y le opone el lenguaje de la alarma, la renovación, el desorden y el humor”.

Luces y sombras

A los trabajos de Harss y Fuentes, de enorme impacto y sostenida difusión por aquellos años, cabría sumarles otros que también se encuadraron en la autoglorificación, como las historias personales del boom que escribieron José Donoso y su mujer María Pilar (historias que crecieron y se ramificaron con cada nueva edición, a partir de la primera que José Herralde publicó en Barcelona en 1972) o el monumental estudio que Vargas Llosa dedicara a García Márquez: historia de un deicidio (publicado por Carlos Barral en 1971 también en Barcelona).

En síntesis: advenimiento, despliegue y reconocimiento de una generación de escritores que irrumpe a inicios de los años sesenta, con textos de gran solidez narrativa, a los que adjuntaron provocativos (y necesarios) planteos. El círculo termina de cerrarse cuando la crítica académica le abre sus puertas: sobre esos fulgurantes relatos lloverán entonces los papers, las monografías, las tesis y tesinas, estudios de todo tipo y color.

Medio siglo ha pasado desde aquel advenimiento. Primero los escritos de los propios protagonistas y a continuación el coro de comentaristas diversos han logrado tejer sobre ese fenómeno cultural un vastísimo tapiz que enhebra anécdotas, concomitancias, debates e indagaciones que procuran mostrar sus aportes. Aunque de variada índole y sin pretensiones de ser exhaustivo, propongo recorrer sus ítems más reiterados.

El nombre, de clara connotación bélica, boom, apuntó a interpretar el hecho literario como una “explosión de palabras”, que impactaron con el vértigo de la pólvora sobre un telón de fondo de escasa animación, más bien aletargado. Sin mayor rigor y pese a algunas condenas (Viñas supo denunciar al “bum” como una patraña imperialista) y reprobaciones (el propio Cortázar mostró su fastidio ante tal denominación), el término ha terminado por imponerse. Más aún, a partir de él se han establecido otras categorías: preboom, posboom, miniboom, etc. Tal vez para evitar desasosiegos mayores, Juan Pablo Bertazza –frecuente colaborador de Página/12– que considera al boom “algo ciertamente amorfo” y severamente niega que haya sido ni “una escuela ni un movimiento”, concluye reconociéndolo como un verdadero “milagro” (“La musa desconocida”, en Radar, Nº 817, 20-5-2012).

Para evitar cualquier desazón, se acepta entonces llamar boom en el contexto literario a ese momento tan significativo de la historia latinoamericana, con sus apuestas desarrollistas (Arturo Frondizi en nuestro país) y con un vértice indudable: el triunfo de la Revolución Cubana, a cuyos tramos iniciales adhirió fervorosamente una enorme mayoría de nuestros intelectuales.

Otra cuestión: el promocionado boom no se limitó a la narrativa, pues hubo también en esos años una notable producción poética (En varios momentos de nuestra literatura los tratadistas suelen privilegiar un género, como la poesía en el Modernismo, que sin embargo fue un movimiento que instauró la crónica y promovió cuentistas excepcionales). Lo cual nos lleva a recordar que las vanguardias no fueron ajenas a los orígenes del mencionado “milagro”: baste recordar a algunos de nuestros escritores que hicieron sus primeras armas como poetas en el martinfierrismo y luego incurrieron en la narrativa, así Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal; u otro ejemplo y remate inapelable: el siempre fuera de serie José Lezama Lima: ¿poeta, narrador, ensayista?

Y otra cuestión menor, pero que en aquel momento supo levantar una polvareda de malentendidos, comentarios maliciosos e insensatas disputas: la propia constitución del boom o, mejor dicho, quiénes lo integraban. Es cierto que cuatro notables narradores –Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez– constituyeron el núcleo duro del boom, si bien muy probablemente ellos mismos no se hayan juramentado en tal sentido; aunque no deja de ser cierto también que a veces sus manifestaciones llegaron a tener ribetes mafiosos o sectarios (otras veces, sin embargo, no vedaron algunas “intromisiones”, como las de Donoso o de Roa Bastos). En La gran novela latinoamericana, Carlos Fuentes se muestra generoso, consignando “una docena y hasta una veintena de escritores” integrantes del boom (op.cit., pág. 333). Debe reconocerse que hoy la cuestión numérica se ha vuelto algo meramente anecdótico o secundario.

Miguel Ángel Asturias

Juan Carlos Onetti

Mario Vargas Llosa

¿Y ahora qué?

El boom existió. Es indudable que en los años sesenta nuestra narrativa, la literatura latinoamericana toda, vivió un momento de esplendor. Y a ese fenómeno finalmente se lo reconoció bajo tal nombre. Señalé varios de sus textos mayores y luego los principales correlatos que desde el ensayo y el comentario crítico supieron apuntalarlo. En los años que siguieron se lo glorificó, se lo discutió, se lo estigmatizó y se terminó por darle cabida, incluso en la Academia, con mucho ruido (basta con un ejemplo: las excelentes ediciones conmemorativas de La región más transparente, 2008, y de La ciudad y los perros, 2012, ambas publicadas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española; precedidas por la de Cien años de soledad). Pero las perspectivas desde las cuales ese reconocimiento se ha dado fueron muy diversas y hasta contradictorias. No me detendré en el extenso catálogo que ellas han conformado (ver recuadro «Una mirada en dos tiempos» en LM n° 39, pág. 7).

Apunté un par de cuestiones que en aquel contexto fueron muy transitadas, como su controvertida denominación y sus imprecisas fronteras. Cabría insistir en el papel que jugó el mercado en la constitución del fenómeno o en un doble y complementario desarrollo que incidió fuertemente en el mismo: la ampliación del público lector junto a una acentuada profesionalización del trabajo literario (ambas cuestiones fueron señaladas y analizadas con detenimiento por Ángel Rama). Habría también que añadir el fuerte impulso que las universidades norteamericanas y europeas dieron a los escritores del boom.

Desde la configuración del boom a comienzos de los sesenta hasta el presente, los trabajos sobre el conjunto de ese fenómeno cultural o sobre sus integrantes de mayor peso se han multiplicado hasta constituir una gigantesca bibliografía. En las líneas anteriores he intentado dar cuenta en forma muy somera de algunos de ellos; me detendré ahora en la resaca, en el saldo: qué nos queda hoy del boom. En cuanto a sus principales líneas de fuerza sin duda dejó de tener una presencia protagónica ya durante los setenta. Establecer una fecha puntual al respecto no me parece pertinente; hemos podido ver que el “caso Padilla” es para algunos la indudable fecha de clausura; pero para otros el cierre lo marcaría en 1982 el Premio Nobel a Gabriel García Márquez, y aún hay quienes lo ubican hacia mediados de los setenta, cuando Carlos Barral comienza la publicación de sus memorias. Si se me apurase, yo elegiría el día de 1977 en que Rodolfo Walsh cae acribillado en una esquina de Buenos Aires por los sicarios de la dictadura militar (Expondría varios argumentos para defender esta fecha simbólica; el principal: Walsh, escritor renovador de nuestra literatura, asumió en forma extrema y desgarradora la relación tensa y difícil entre las letras y la militancia política; su “desaparición” es una prueba maldita del buscado borramiento a sangre y fuego de los ideales de justicia social de una generación entera). Estas u otras fechas posibles son simbólicas, se validarán según los parámetros que cada uno priorice. Convengamos, por lo tanto, que el eclipse o la desaparición del boom respondió no a una sino a un conjunto de causas que han de cambiar por completo el escenario en que había surgido; para los países del Cono Sur durante los años setenta ese cambio de escenario sin duda fue producto de las dictaduras militares, que cortaron de cuajo las conquistas logradas y las avizoradas en los años precedentes.

Ahora me pregunto qué ha sido de los protagonistas del boom; y con ese fin me detengo en sus cuatro figuras icónicas: Julio Cortázar, en una inesperada resurrección, ha vuelto con los cinco gruesos volúmenes de sus Cartas, escritas a lo largo de casi medio siglo. Cartas que constituyen un formidable asedio al propio quehacer, a las problemáticas de su época y sus requerimientos más profundos; cartas que sin duda pueden leerse en varios sentidos, pero hoy sobre todo como un largo adiós, un adiós conmovedor y perdurable. Por su parte, García Márquez mantiene un silencio que, de confirmarse los trascendidos sobre el deterioro de su salud, sería definitivo. Mientras su ex amigo Vargas Llosa no ha producido nada comparable a sus magníficos textos narrativos de los sesenta (de La ciudad y los perros a Conversación en la Catedral), si bien ha mostrado un deterioro mucho mayor, rayano con frecuencia en la puerilidad, en sus arengas ensayísticas; claramente en los recientes anatemas a La civilización del espectáculo. El cuarto personaje, el escritor mexicano Carlos Fuentes, cuya muerte ha sido el disparador de esta nota, fue el mayor referente de aquella movida de los sesenta y, contra viento y marea, hasta sus últimos días buscó afanosamente mantenerla en la cresta de la ola. (Ver “Los empeños de Carlos Fuentes” en La Marea N° 39).

Al comienzo de esta nota hice una lista de varios referentes del boom que habían abandonado este mundo; he delineado ahora el ingrato estado de quienes fueron sus cuatro íconos (y en la nota siguiente me detendré en particular en uno de ellos). Tal vez este doble repaso no hubiese sido necesario para comprobar algo ya fuera de toda duda: el boom ha muerto años atrás; cumplió su ciclo. Quizá tampoco sea necesario repetir que ha quedado como un mojón fundamental en nuestras letras: el hito final que condujo a la madurez y consolidación de la literatura latinoamericana en el siglo XX.

Pero desde aquellos años se produjeron cambios nefastos en las condiciones históricas de nuestros pueblos, que soportaron el flagelo de las dictaduras militares y otras negras adversidades. La palabra escrita –y la no escrita– hoy en el continente es otra.

Muy lejos han quedado las apuestas a lograr “totalidades” sin resquicios, sean narrativas o políticas, sea la novela total o bien una Revolución impoluta. Y es al compromiso del presente –más allá de todo necesario recuerdo– al que debemos estar atentos, dispuestos a jugar nuestro futuro. Siempre.

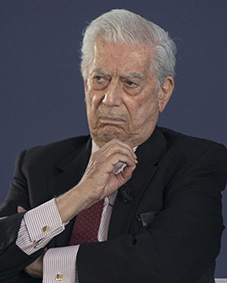

Foto de inicio: Jorge Lafforgue en una entrevista realizada el 25 de abril de 2018 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (ver: https://www.youtube.com/watch?v=l8uYTNz8Q50).

| Los exabruptos del profesor González La condena a los integrantes del boom de Manuel Pedro González quizá haya sido extrema, pero por cierto no fue única. Este profesor, de dilatada actuación en universidades de los Estados Unidos, sin muestras de ningún asombro, en un texto suyo de 1967 que obtuvo vasta difusión, La novela hispanoamericana en el contexto de la internacional, entre otros juicios lapidarios estampa el siguiente: “Ninguno de los tres (se refiere a Cortázar, Fuentes y Vargas Llosa) parece haber encontrado todavía su camino de Damasco, su técnica o procedimiento personal. Sus sendas novelas más elogiadas revelan en ellos más talento y cultura que originalidad, más ingenio y aptitud mimética que autarquía artística. Los tres parecen más interesados en ponerse al día remedando trucos técnicos y puerilidades de léxico, puntualización y estilo ya viejos en otras lenguas, que crear obra de raigal legitimidad. (…) Rayuela es la novela más híbrida y mestiza que conozco en español. Todo en ella es bastardo, espurio y contrahecho”. El profesor González también afirma que La ciudad y los perros resulta “en todo rastrera, vulgar y mediocre”. Afortunadamente ante tamañas apreciaciones los implicados no se desmoralizaron. |