La batalla cultural y los equívocos

Escribe Mirta Caucia

Los entusiastas elogios del presidente Milei y las declaraciones de su protagonista Guillermo Francella sobre el cine nacional (coincidentes con las del vocero Adorni), junto con las polémicas que desataron, ubicaron a Homo Argentum como una pieza de “la batalla cultural”, más que como un simple nuevo estreno de cine comercial. Lo dicho en ambos casos fue suficiente para formarse un pre-juicio sobre el film. Pero la batalla cultural es cosa seria; para darla, hay que salir de los pre, profundizar en los juicios, y, en este caso, ver la película.

Voy a decir que lo que vi fue diferente de lo que esperaba.

Como se ha expresado en muchas de las notas de la crítica, Homo Argentum es un producto que se propone llegar a un público masivo; a una masividad que le puede devolver con creces la inversión y proporcionar copiosísimas ganancias. Este carácter de producto para el mercado puede adivinarse ya en la llamada “publicidad por emplazamiento” (product placement), la inclusión en las escenas de objetos y lugares con sus marcas comerciales, que aquí son de una abundancia infrecuente.

Como se ha dicho también, Guillermo Francella (casi una fija para obtener masividad de público), hace una muy buena actuación a través de 16 personajes (uno distinto por cada corto que integra el conjunto). Es cierto, se repite en sus gestos y tics habituales, “hace siempre de Francella”, pero está muy bien cómo lo hace (si se perdona y elogia a tantos actores internacionales que se repiten lo mismo, ¿por qué no a alguien cuya capacidad dramática pudimos comprobar en El secreto de sus ojos?).

Y como se ha descripto en cada nota, la película consta de 16 episodios que van de 1 a 12 minutos de duración, en colaboración con distintos guionistas y de heterogénea calidad, que muestran situaciones y estereotipos de comportamientos “argentinos”.

Gastón Duprat y Mariano Cohn, guionistas y directores de Homo…, dicen haberse inspirado en las comedias italianas de los años 60/70, en especial Los nuevos monstruos, de Dino Risi, Mario Monicelli y Ettore Scola. “Esos grandes directores intentaron retratar o decir algo sobre la realidad, con humor y en tono de comedia. En esa Italia se vivía un momento de ebullición, discusión constante, una crisis. Me parece que en algún punto también hay alguna similitud con este momento de la Argentina. Me parece bueno, porque es un ámbito para que las cosas se discutan, se debatan y reflexionar”. Y agregan: “La película tiene esa búsqueda, no es que uno intente subestimar al público, ni querer retratar lo argentino o la argentinidad, para nada. Lo que hacemos es un recorte de unos retratos de personajes, estereotipos, situaciones e idiosincrasias que a nosotros nos parece que vale la pena mostrar y que el espectador después debe completar eso que ve”. “Dijimos vamos a hacer este tono de comedia incómoda” (reportaje de Ana Seoane en el diario Perfil).

Y aquí empiezan los equívocos. Porque los estereotipos que recorren Homo Argentum no reflejan el comportamiento de los argentinos, como muchos han interpretado: los personajes principales son exclusivamente porteños, y de clase media y media alta. Las casas donde viven, la forma en que se visten, los lugares donde se mueven, los autos que conducen, sus preocupaciones y sus reacciones corresponden a esa idiosincrasia. Y parece haber un especial cuidado en mostrarlo. En su relación con los otros, si son de clases populares, se pone en evidencia que los desconocen y se manejan con prejuicios (y, si se da, los usan).

Pero los equívocos no se reducen al título falsamente englobador. “Una cosa es cómo uno dice que es y otra cosa es cómo te ven los demás”, sostienen los directores en el mismo reportaje, aludiendo a la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen la mayoría de sus personajes. Esta observación también los alcanza. Porque su película, lejos de conformar “un ámbito para que las cosas se discutan, se debatan y reflexionar”, señala, pero es complaciente con el statu quo. Su público –la mayoría perteneciente a los mismos sectores sociales representados–, más que incomodarse, puede cómodamente desde su butaca regodearse viendo a Francella y esos personajes, reírse o reconocerse con picardía en un espejo, pero, como en la superficie de cualquier espejo, no hay porosidad, ningún indicio que aliente a ir más allá.

El equívoco está en enojarse con lo que muestra la película y no preocuparse en desocultar en qué contexto social se inserta, qué constituye el resorte de su éxito y qué la hace usable por Milei para su “batalla cultural”. Y, lo principal, hacia dónde debemos apuntar nosotros en esa batalla.

Texto y contexto

Por empezar, el actual contexto social no es el de la Italia y la sociedad de los años 60/70 donde se estrenaba Los nuevos monstruos. Hoy, en su máxima expresión, la ley de la ganancia del capitalismo es motor de las industrias culturales, adecua sus expresiones y reasegura la convalidación y reproducción de las ideas que sustentan este orden social. Las críticas se admiten solo hasta donde sirven para mantener la salud del sistema. Hay una embestida de las derechas, que, con la exasperación que les imponen las crisis actuales del capitalismo, se proponen una ideología de clase negadora: de las clases, de la lucha de clases, de la memoria, del pensamiento crítico. Este es el contexto donde se produce Homo Argentum, que, lejos de inducir una crítica profunda (aun a través del humor), convalida un orden social como si la doble moral, objeto de gracia, fuera nada más que un modus vivendi de algunos. La doble moral, para llamarla de algún modo, es inherente a este sistema económico y social, y esto lo vemos todos los días, encarnado no solo en sujetos, sino en las propias instituciones que nos gobiernan.

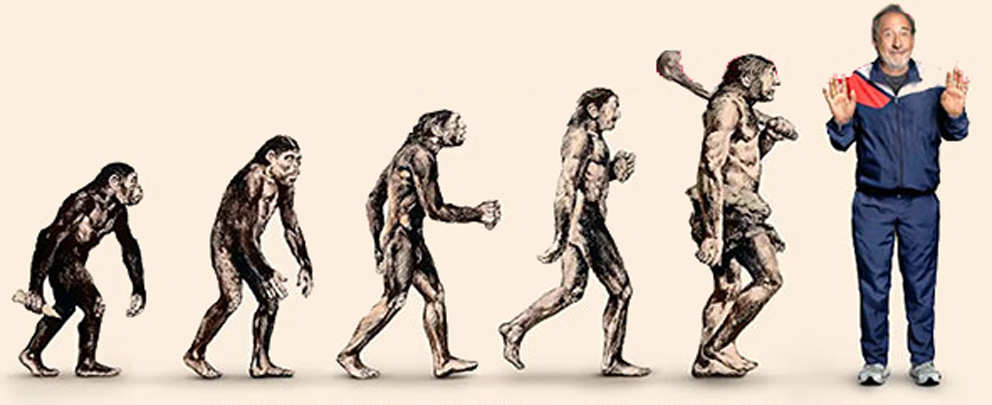

Los límites en lo que propone Homo… no son más que los límites ideológicos de Duprat y Cohn, que se manifiestan tanto en este film, como en otras obras suyas y las declaraciones que suelen hacer. Su crítica social está llena de pesimismo, porque parten de un statu quo que conciben inmutable, no como producto de un determinado orden social y por lo tanto modificable. El nombre del film en latín, una forma de nombrar propia de las ciencias naturales, parece aludir más a una especie que a seres y vínculos históricamente cambiantes dentro de un entramado social. El pesimismo se emparenta con el cinismo, y aquí empalman perfectamente con la época y con el ideario Milei. Esta misma concordancia les permite, por otra parte, una difusión y una ganancia monetaria que difícilmente pueda alcanzar un film que plantee una crítica más profunda, generalmente hecho a pulmón, y con una publicidad y una comercialización que solo alcanza para que lo vean “nada más que cuatro”.

Milei y el mileísmo

La película se estrenó para los cronistas especializados el lunes 11 de agosto, imponiéndose que las críticas no debían publicarse hasta el día del estreno al público, el jueves 14 –“un embargo de críticas”, como lo llamó en su análisis Diego Battle–. Pero el miércoles 13, todos los diarios daban cuenta de una cena en Olivos el martes 12, con diputados de LLA y afines, donde Milei, tras hablar de economía y los vetos a tratarse en esos días, les hizo ver, entusiasta, la película “de Francella”. Si se trató solo de entusiasmo o intervino también, para reasegurarse público, alguno de los peajes que se abonan a Karina, imposible saberlo. Pero en todo caso, la emoción que la película le provocó al Presidente parece auténtica, y fue explicitada vía X en los días siguientes.

Milei, proverbial negador y recortador de realidad, omitió entonces de Homo Argentum la parte que podría tocarle a sus votantes en el muestrario, y se concentró en que la película “deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”. Y, tal vez proyectando, agregó: “cuyos aspectos salientes de su existencia (sic) es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)”.

Efectivamente, entre los personajes de Homo… algunos sostienen discursos o tienen actitudes que podrían emparentarlos con progresistas (o personas “políticamente correctas”), pero que no se condicen con sus acciones (como el director de “Un film necesario”), o con la realidad (como el cura de “Las ventajas de ser pobres”). Esa “disonancia” –como la llama Milei– del progresismo fue señalada y mejor analizada desde la izquierda por Nancy Fraser, en Capitalismo caníbal. Fraser habla de una oposición progresista que no ha ido a fondo en las causas de la opresión. Dice que “lejos de desenmascarar a los poderes que se ocultan detrás del telón, las corrientes dominantes de ‘la resistencia’ han estado asociadas con ellos desde hace largo tiempo. (…) Así, también los progresistas han funcionado como testaferros, aunque de un modo diferente: dándole un barniz de carisma emancipatorio a la economía política depredadora del neoliberalismo”. Esta asociación está para Fraser entre las causas del repudio de muchas personas de los sectores populares a ese tipo de progresismo, y es “el motivo por el cual el principal beneficiario, al menos por ahora, ha sido el populismo reaccionario de derecha”.[1] Milei es un ejemplo.

Pero más allá de usar la película para abonar el reaccionario terreno del antiprogresismo, hay algo en ella más útil todavía a “la batalla cultural” de Milei: la sujeción al statu quo bajo la apariencia de una mirada crítica, y la imposibilidad de pensar una realidad distinta. El sentimiento de que las cosas no están bien, pero nada puede cambiar, lleva al pesimismo y de allí, al cinismo. ¿No están estos sentimientos en la base de lo que catapultó a la presidencia a Milei con el voto popular? El pesimismo, alimentado por los anteriores gobiernos, en que las principales fuerzas políticas pudieran cambiar algo de una realidad económica y social ya insoportable. Y un discurso cínico, de “la motosierra”, que se presentaba como distinto a todo, explotando el dolor, la frustración y el resentimiento provocados por esa realidad, y ofreciendo una aparente salida.[2] (Salida tan aparente como la risa, que provoca un alivio, pero es apenas momentáneo).

Obturar el develamiento de lo que está detrás de estos sentimientos, es decir, obturar toda conciencia crítica, es primordial para la batalla cultural del mileísmo.

En su artículo “La crisis del capitalismo tardío y la banalidad del mal”[3], el historiador portugués Fernando Rosas relaciona estos dos fenómenos. Señala que Hannah Arendt, estudiando el proceso del nazismo, concluyó que su barbarie solo fue posible mediante la difusión generalizada de “la banalidad del mal. Es decir, la quiebra del pensamiento crítico (…). Es imposible imponer la banalidad del mal sin la colaboración y la complicidad de las víctimas, es decir, sin ese colapso moral resultante de la incapacidad de pensar, juzgar y comparar generada por la alienación, el miedo o la manipulación”. Los discursos presidenciales –más que nunca cuando hablan de discapacidad, pobreza, indigencia, Universidad, salud– parecen regodearse en esa banalidad del mal. Guiado por sus objetivos, el presidente también está en un gran equívoco: ignora sobre qué pueblo está gobernando, su historia y su capacidad de reacción. La realidad (y la calle) en estos últimos días, a puros reveses, se lo está mostrando.

[1] Nancy Fraser, Capitalismo caníbal, Siglo XXI, 2024, pp. 204 y 205.

[2] Ana Quiroga hace un lúcido análisis de esto, que se puede ver en su participación en la última Feria del Libro, https://www.youtube.com/watch?v=CSTCIncBpcE, y también en “La subjetividad en tiempos de nuevas derechas”, https://www.youtube.com/watch?v=aZd3k85ZbaE&t=1952S.

[3] https://sinpermiso.info/textos/la-crisis-del-capitalismo-tardio-y-la-banalidad-del-mal.

Mirta Caucia es graduada en Letras en la Universidad de Buenos Aires.