Escriben Soledad Gori, Marina Carpano y Belén Almejun

En el actual contexto de pandemia, las autoras de este artículo, biólogas e investigadoras en Ciencias Biológicas y de la Salud, explican la importancia de las vacunas como herramientas para luchar en contra de enfermedades infecciosas. A partir de múltiples evidencias científicas, discuten con aquellos grupos de carácter irracional que desinforman a la población conocidos como “antivacunas” y que, aunque pequeños, toman gran notoriedad global debido a la amplificación mediática.

Desde su creación, las vacunas han sido y son la mejor herramienta de salud para luchar contra enfermedades infecciosas. La evidencia sobre el éxito de la vacunación para combatir enfermedades es vasta y muy clara. No es una opinión, es el consenso de la grandísima mayoría de la comunidad científica a la luz de la evidencia. La OMS estima que las vacunas evitan entre dos y tres millones de muertes cada año. Sin embargo, al no llegar a todxs, dos millones de personas fallecen anualmente por patologías que podrían prevenirse.

Hace más de 200 años, la primera vacuna venció a la viruela que devastaba a la humanidad con casi un 30% de mortalidad. A partir de aquel desarrollo inicial, y luego de muchos años de investigación científica, se han puesto a disposición de la población un gran número de vacunas que han permitido protegernos de enfermedades infecciosas tan graves como el sarampión, la tos convulsa, las meningitis, la rubéola, la polio, el tétanos, etc. Gracias al éxito de las vacunas, nos cuesta imaginar que hace tan sólo 100 años la principal causa de muerte en todos los países del mundo eran las enfermedades infecciosas.

Los beneficios aportados por las vacunas han sido y siguen siendo enormes. Se estima que durante el período 2011-2020, las vacunas salvaron 25 millones de vidas, o en otras palabras, ¡5 vidas por minuto!

Pero en este mundo conviven quienes piensan que el verdadero Paul McCartney está muerto y lo ocultan, los que creen que el ser humano y los dinosaurios coexistieron, los que piensan que la tierra es plana…y también están los antivacunas, quienes tienen algo que los diferencia de todos los anteriores: son un peligro para la salud pública. Grupos constituidos por personas que de manera irracional no creen en los beneficios que puede aportar la inmunización vacunal y que existen desde la implementación de la vacunación masiva hace muchos años. Son grupos muy activos, pequeños pero ruidosos, que aportan información no contrastable, que siembran la semilla de la desconfianza en una parte de la población lo cual genera una reducción de las coberturas vacunales recomendadas para el control de las distintas enfermedades.

Este problema que se ha visto en Norteamérica ha salpicado hasta a nuestro país. Podemos verlo en el aumento de los casos de sarampión de los últimos dos años. El problema de la desinformación es un viejo conocido pero que en el último tiempo ha demostrado ser bastante serio cuando se habla sin asesoramiento de salud pública. Debemos aprender cómo informarnos. Generar el pensamiento crítico. Confiar en las evidencias, que no tienen intereses. Asesorarnos con fuentes de información confiables, de autoridades sanitarias, de personal de salud capacitado, de sociedades científicas.

Tengamos en cuenta que la vacunación no sólo es un acto benéfico para nosotros individualmente, sino también es un acto de responsabilidad colectiva, altruista y solidaria para terminar con la circulación de un patógeno en una población, en la cual muchas personas no pueden vacunarse ya que su sistema inmune está comprometido (como los niños y adultos con inmunodeficiencias), y otros que no logran desarrollar inmunidad aún vacunados. Así, las vacunas no son sólo un derecho sino una obligación de cada uno para con la sociedad.

¿Cómo actúan las vacunas?

Primero debemos saber qué significa ser inmune o estar inmunizado. Sabemos que la inmunidad es la respuesta que produce nuestro cuerpo para defenderse de diferentes agentes extraños, muchos de ellos que pueden causarnos daños, conocidos como patógenos. Una parte de nuestro sistema inmune, la más antigua en la evolución, reconoce a estos patógenos de una forma más general (“como si los viera en una foto”). En cambio, la otra parte de nuestras defensas, reconoce a los mismos patógenos pero ya no se conforma con reconocerlos en “foto” (donde muchos pueden ser parecidos), lo hace de forma específica (“como si supiera su DNI”). Ambas generan respuesta pero esta última, más evolucionada, tiene algo que la otra no: la capacidad de “recordar” o lo que llamamos “memoria inmunológica”.

La primera vez que se encuentran nuestras defensas con un patógeno (y registran hasta su “DNI”), se desencadenan varias respuestas que culminan en la generación de clones que, cual soldados, quedarán listos para el próximo encuentro con el mismo patógeno. Ya conocen al enemigo y lo recuerdan a veces hasta por años. Parte de este sistema de defensas puede además generar armas específicas, los anticuerpos. A estas dos respuestas específicas las llamamos celular y humoral, respectivamente.

En la respuesta humoral se generan, entonces, los famosos anticuerpos que circulan por la sangre y actúan como “armas” que reconocen al patógeno para el cual fueron producidos y son capaces de neutralizarlo. En cambio en la respuesta llamada celular, los clones generados ante el primer encuentro con el enemigo pueden reconocer al patógeno nuevamente (por su “DNI”) mientras está escondido en una célula propia a la cual infectó, por ejemplo. Es decir, que estas células llamadas células T son capaces de identificar al “infiltrado” y destruirlo aún mientras está escondido.

La memoria inmunológica, esta capacidad de recordar al patógeno para responder más rápidamente y mejor ante un nuevo encuentro con él, puede adquirirse como respuesta de nuestro sistema inmune no sólo a un patógeno al que nos expusimos naturalmente, sino también artificialmente al colocarnos una vacuna. Es más, muchas veces, la memoria adquirida mediante las vacunas es más eficaz que la generada naturalmente ya que, con miles de años de evolución, muchos patógenos “se han avivado” y engañan al sistema inmune en el primer encuentro, con lo cual se vuelven escurridizos y se escapan, no pudiendo recordarlos luego. Las vacunas entonces sirven para entrenar a nuestro sistema inmune de una manera eficiente y segura.

Las vacunas se basan en la producción de esta respuesta inmune de memoria, mimetizando la infección natural pero sin enfermarnos, para preparar a nuestro organismo para defenderse del patógeno por si alguna vez se encuentra con él. Así, cuando una persona vacunada se expone al virus o bacteria en un contexto “real”, el sistema inmunitario lo controlará rápidamente (porque ya lo reconoce por “DNI”), y así lo neutraliza tan rápidamente que la persona no se enferma.

Estas vacunas pueden estar formadas por el mismo patógeno, pero alterado de tal manera que no pueda enfermar pero sí entrenar al sistema inmune, o por partes del mismo.

¿Cómo se desarrollan las vacunas?

El desarrollo de nuevas vacunas, así como el desarrollo de nuevos medicamentos, implica distintas etapas en las cuales se mide su seguridad y eficacia previa a la utilización masiva. Son ensayos controlados y auditados por científicos a nivel internacional.

Etapa Preclínica

Primero se parte de una Etapa Preclínica donde se realizan estudios de ciencia básica, para identificar la naturaleza de la enfermedad en cuestión. En el caso de virus, se trata primero de identificar a las proteínas virales o porciones de virus a las que puede apuntar una vacuna. Generalmente un buen blanco vacunal es la proteína que reconoce y se une al receptor de la célula huésped (la “llave” que encaja en la “cerradura”).

En el caso del SARS-CoV-2, sabíamos previamente que los coronavirus poseen la llamada proteína espiga o spike, que es lo que le da al virus su forma característica de corona. Para invadir una célula la proteína espiga del SARS-CoV-2 (la “llave”), así como del coronavirus que causó la pandemia del SARS (SARS-CoV-1), se une al receptor conocido como ACE2 (la “cerradura”) que es la puerta de entrada del virus a las células. Esto finalmente da como resultado que el material genético del virus, en este caso de tipo ARN, ingrese en la célula. Una vez que eso sucede, la multiplicación del virus puede comenzar, infectando a esa célula y muchas más, haciendo que la persona se enferme. Así, para el caso del coronavirus, esta proteína espiga representa un candidato particularmente atractivo para producir una vacuna, porque es una proteína que se encuentra en la superficie del virus, es decir, en la parte del virus más visible para nuestro sistema inmune. Además, se sabe que esta proteína presenta una baja probabilidad de mutación o de cambio.

Una vez que elegimos el candidato, comienzan las pruebas de la posible vacuna. Se administra la vacuna o un placebo, generalmente solución fisiológica, en animales de laboratorio que desarrollen una enfermedad similar al humano (en este caso conocíamos modelos como el chimpancé, hurones o ratones). Luego, se los expone al virus natural y se analiza si la vacuna logró o no generar una respuesta protectora frente a la infección. Es decir, se espera que si el candidato fue óptimo, el grupo de animales que recibió vacuna y luego se expuso al virus, haya resuelto rápidamente la infección porque estaban protegidos. En cambio, el grupo que solo recibió placebo (solución que no tiene efecto sobre el sistema inmune) al no encontrarse protegido, la exposición al virus natural los enfermó.

En paralelo, en esta misma etapa llevada a cabo en animales, se prueba la seguridad de este candidato vacunal. Las vacunas son los medicamentos más seguros que existen porque al aplicarse en personas sanas y no enfermas, al contrario de un tratamiento o remedio, deben representar una relación riesgo-beneficio mucho menor.

Si estos estudios demuestran ser efectivos y seguros en animales, se pasa a la siguiente etapa que es la Etapa Clínica.

Etapa Clínica

Consta de tres fases que se llevan a cabo en voluntarios humanos.

Fase 1: Se ensaya la vacuna en un grupo pequeño de personas (en general 10) y se evalúa que la dosis a utilizar sea segura, esto significa que no provoque efectos adversos graves y que sea capaz de generar las defensas suficientes.

Fase 2: Se prueba la vacuna sobre un grupo más grande de personas (entre 100 y 200). Se sigue estudiando la seguridad, se analizan las diferencias en grupos etarios, se evalúan distintas dosis de la vacuna y se mide la inmunidad producida a través de anticuerpos y células.

Fase 3: Se prueba en un mayor número de personas (20.000 – 40.000), donde solo una parte recibe la vacuna y otra parte no, sino que recibe un placebo (algo que no tiene efecto, generalmente solución fisiológica). Es un ensayo a doble ciego, es decir que, tanto el que la aplica como el que la recibe no sabe si es vacuna o placebo.

Es en esta fase 3 que se busca evaluar la verdadera efectividad de la vacuna para prevenir el contagio de la enfermedad, es decir, si las personas que la recibieron están más protegidas respecto a las que no la recibieron. Para esto se debe esperar a que un número considerable de los involucrados en el estudio se expongan naturalmente al virus, reporten síntomas y se compruebe que se han enfermado. Es entonces cuando se abren los doble ciegos y teniendo el número del total voluntarios que reportaron síntomas, se calcula qué porcentaje perteneció al grupo que recibió la vacuna y qué porcentaje al grupo que recibió el placebo. Se espera que los enfermos se encuentren mayoritariamente en el grupo que recibió el placebo para decir si la vacuna es eficaz ya que es a partir de estos números que se calcula la eficacia de la vacuna. Así si una vacuna dice ser 90% eficaz, significa que de 100 infectados, 90 pertenecían al grupo placebo y 10 al que recibió la vacuna. O lo que es igual, de cada 100 voluntarios vacunados, 90 se encuentran protegidos.

Es importante destacar que se sigue evaluando la seguridad de la vacuna siempre. Estos estudios además son multicéntricos, deben incluirse personas de diferentes poblaciones del mundo ya que hay diferencias genéticas, ambientales, etc.

Esta fase es la que lleva más tiempo, pero en el caso del SARS-CoV2, al estar en pandemia, hay un mayor número de voluntarios reclutados al mismo tiempo y al haber una alta circulación viral, la probabilidad de que los mismos se expongan naturalmente al virus, se incrementa notablemente, acortando los tiempos para realizar el análisis de eficacia.

Aprobación

Una vez finalizados los ensayos de la Etapa Clínica los resultados son presentados a la OMS y a los organismos reguladores de cada país. En el caso de Argentina, se presentan ante la ANMAT para que sean aprobados para la aplicación de la población.

Producción, comercialización y distribución de la vacuna

Las vacunas aprobadas son producidas por las biofarmacéuticas o los Estados y distribuidas en los países que las requieran.

Fase 4: Vigilancia epidemiológica

Luego de aprobadas, producidas y aplicadas las vacunas, continúa la vigilancia epidemiológica, que permite detectar si aparecen efectos adversos hasta el momento no observados, o si se produce una falla en algún lote durante la producción. Siempre se evalúan los eventos adversos y, de existir, se registran e investigan para saber si tienen que ver con la vacuna o no, independientemente de haber ya obtenido la aprobación. A veces surgen efectos adversos en un porcentaje mínimo de vacunados y entonces se analiza si el beneficio de la vacunación resulta superior a estos efectos encontrados. Argentina posee un sistema de registro de efectos adversos histórico, para todas las vacunas.

No te dejes llevar por creencias no contrastables: Opinión no es evidencia.

Hoy, frente a esta pandemia y de cara a la salud pública de nuestro pueblo en general, debemos saldar brechas existentes. El regreso de la circulación del virus endémico del sarampión, son una muestra de que existen brechas en la cobertura de vacunación en donde tienen su accionar los movimientos antivacunas. Para hacer frente a esta problemática contamos con una herramienta que debemos usar de manera permanente: el acceso y la divulgación de información sólida y contrastable sobre vacunas. Los datos epidemiológicos comparativos entre la era prevacunal y la vacunal y los estudios de costo-efectividad son sin dudas datos inobjetables que muestran el beneficio que el uso de las vacunas conlleva.

Para que las vacunas sean efectivas no importa cuál es el porcentaje de eficacia. Lo que hace que las vacunas resulten efectivas en la vida real, depende de la cantidad de población vacunada, que permite proteger a quien la recibe así como a las personas que no se pueden vacunar, por ejemplo, los inmunodeficientes. Pensemos en la vacunación como un acto altruista y solidario para proteger a la población en su conjunto. Cuanta más proporción de personas estén vacunadas, menor será la circulación viral y por lo tanto más eficiente la erradicación del virus.

Si tenés dudas genuinas de los componentes de las vacunas, informate por páginas oficiales que se basan personal de salud capacitado, de sociedades científicas. Generá tu pensamiento crítico. Cuestioná y preguntá. No te dejes llevar por grupos antivacunas que hacen peligrar los beneficios indiscutibles de la vacunación para con la salud pública de la humanidad. Informarnos y vacunarnos es un derecho y una obligación de cada uno para con la sociedad.

Soledad Gori, Marina Carpano y Belén Almejun son Biólogas e, Investigadoras en Ciencias Biológicas y de la Salud. Integrantes del colectivo Ciencia Nuestra y de la Agrupación de Trabajadoras en Ciencia y Tecnología Las Curie.

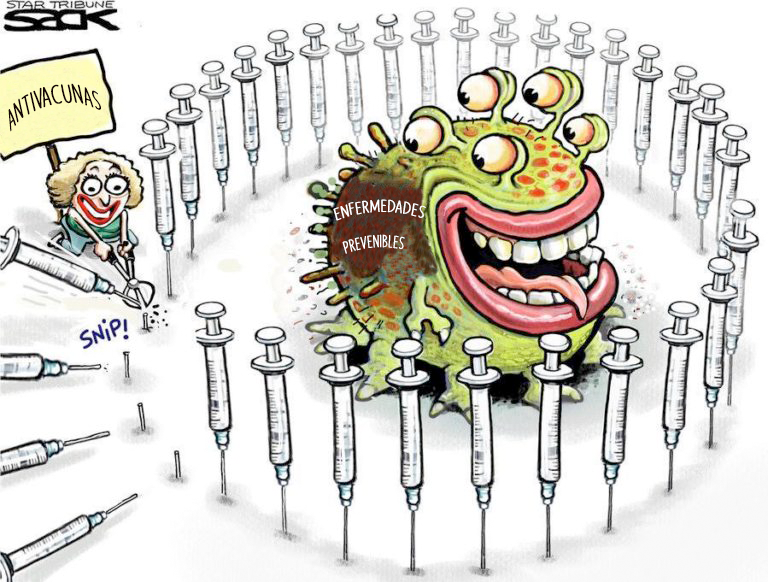

Imagen de apertura: Star tribune modificado: Figura extraída de https://www.startribune.com/sack-cartoon-vaccinations/289998831/; modificada por Ana Schafir.