Escribe Mirta Caucia

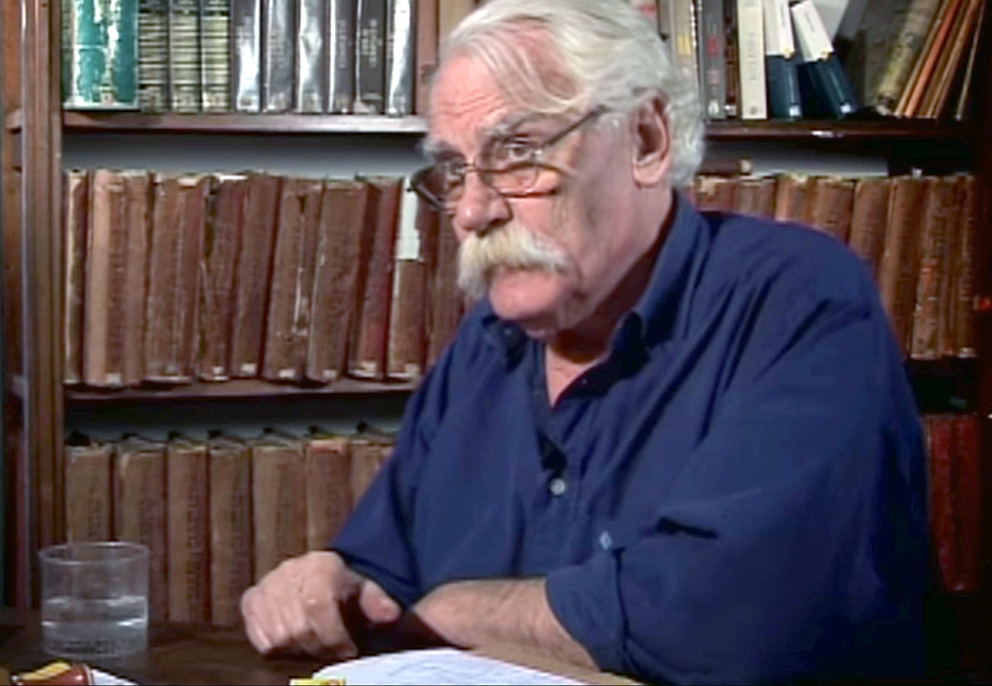

El 10 de marzo de hace 10 años moría en una cama de terapia del Güemes David Viñas. Tenía 83 e intactas la lucidez, la curiosidad y la pasión, en un cuerpo asombrado por la acumulación de años y los achaques consecuentes. El número 36 de esta revista le dedicó notas-homenaje (se pueden buscar y leer en esta misma página web) que dan cuenta de quién fue y qué significó para la intelectualidad argentina. No vamos a repetir aquí su biografía o “prontuario”, como a él le gustaba decir. Pero algunas cosas queremos apuntar.

La mirada de David Viñas significó un antes y un después en el análisis de nuestra literatura, haciendo emerger la íntima vinculación de las obras con la historia y la política. En su vasta producción, que incluye ensayos, novelas, teatro, guiones de películas, artículos periodísticos y clases en la universidad, aquí y en el exterior, ejerció una crítica feroz a los estamentos del Poder y desenmascaró la hipocresía y la edulcoración de obras, autores y personalidades dejando al descubierto la ninguna inocencia de esa maniobra. Fue un investigador implacable, pero no un maniqueo: así, por ejemplo, los claroscuros que advierte en Mansilla, o Sarmiento, o Victoria Ocampo. Armó y desarmó bibliotecas según las contingencias de la vida (entre ellas su exilio durante la dictadura) pero fue un buscador incasable en las librerías, un acumulador de fichas, apuntes, papelitos pegados, así como de enérgicos subrayados en libros, diarios y revistas. Construyó personajes escépticos en sus novelas, pero mantuvo hasta el final la esperanza en las luchas populares y la posibilidad de cambios revolucionarios. Fue materialista y dialéctico, en su modo de escribir y de ser.

Viñas fue un hombre de esa generación que hizo del “compromiso” una bandera; que buscó con pasión indagar el mundo y comprender para transformar, más que sumar títulos académicos o ganarse la aureola de “intelectual” y formar parte, más o menos disimuladamente, del establishment. Fue crítico de las clases dominantes y los imperialismos, pero también señaló, sin concesiones, los errores de la izquierda o el llamado “campo popular”. Por ejemplo, volvió a Cuba recién en 2006, después de 25 años, invitado por Fernández Retamar: en 1981 se había retirado de una reunión de intelectuales cuando las autoridades y el propio García Márquez se negaban a incluir a la Argentina en el listado de países bajo dictaduras (ver La Marea, N° 26).

Viñas fue un hombre de izquierda, que murió siendo de izquierda. Un “samurái” como él diría, que no se dejó cooptar por ningún gobierno, así fueran Alfonsín, la Alianza o los Kirchner, que apoyaron intelectuales de su amistad. Y fue (¿es?), por eso, un hombre incómodo para todos.

A 10 años sin Viñas, nos toca a nosotros interrogar/nos. Nos toca tomar la posta en el camino que trazó, en el que la crítica no se circunscribe a la formalidad textual, sino que ahonda en los entramados de la producción humana, espacial y temporal, específica, que es la literatura. Nos toca seguir haciendo tangible su paso por este mundo, en una época que estimula el ahistoricismo, la vacuidad, la “fachada” en lugar del fondo, como diría Viñas, para que los más jóvenes continúen la faena (también como diría él).

Van a continuación fragmentos de algunos de sus textos, para una aproximación a su escritura e ideas. Se pueden encontrar, además, colaboraciones de Viñas y reportajes en La Marea, números 7, 8 y 26 (y el ya mencionado N° 36, a propósito de su muerte).

Indios, Ejército y frontera1 (ensayo, 1982)

Humus, itinerario y problema del Estado liberal

Para la Argentina oficial 1879 significa el cierre de la conquista de la Patagonia y el decisivo sometimiento de los indios. Y a la vez señala la matriz y la institucionalización de la república conservadora que prevalece hasta 1916 como paulatino acuerdo entre el ejército y la oligarquía. Conjunto social que si en 1930 logra de por sí una equívoca reaparición de diez años, hoy, después de un siglo, se obstina en prolongar –con una creciente dureza que se lee en el revés de su trama triunfalista– un circuito que ya evidenció sus aportes más fecundos, su eficacia si se quiere, pero cada vez más sus límites, su agotamiento y sus categóricas contradicciones. Entre las que se destaca, precisamente, su crispada acción represiva.

Coerción que se ha distinguido no sólo por ponerse en la superficie en los momentos de crisis del sistema, sino por su peculiar capacidad silenciadora para negar la violencia que subyace a la instauración del Estado liberal, y por su ejercicio de la censura ante los problemas vinculados a sus propios orígenes. Como si el Estado liberal argentino presintiese que los planteos sobre la génesis de su poder pusieran en cuestionamiento ese mismo privilegio. Pero como entiendo que corresponde interrogar esas elusiones, es que pretendo abrir algunas preguntas; si en la Argentina actual –por ejemplo– el ejército ha proliferado hasta ocupar la totalidad del proscenio en el espacio histórico, ¿qué hizo, realmente, en la Patagonia de hace más de cien años? Cuando el discurso de ese ejército adoptaba gestos espectaculares, ¿negó la importancia numérica de los indios? ¿Ese fue su recurso? ¿O la disfumó aduciendo una exigua calidad que no comportaba “magnicidio”? ¿O bien pretendió disolver su responsabilidad alegando que, en función de esos números escasos, jamás hubo genocidio sino, a lo sumo, “matanza”? Y que los que la cometieron, ¿fueron entidades ajenas a lo militar? Porque me interesa saber no sólo de los negociados que se hicieron con las tierras de los indios, tema que suele tratarse, desde la izquierda incluso, con tanta benevolencia preocupada como los gentleman de 1880 ya hablaban del gaucho humillado. No sólo de los procedimientos con que la élite liberal utilizó a los indios como mano de obra servil. De todo eso sí, pero también de lo que se ha eludido. Lo que más inquieta. Porque en lo que a los historiadores canónicos se refiere: ¿dijeron algo de ese silencio o colaboraron en el borramiento de las huellas que todo eso dejó? Qué son esos profesionales de la historiografía: ¿cómplices o afónicos? Si en otros países de América Latina la “voz de los indios vencidos” ha sido puesta en evidencia, ¿por qué no en la Argentina? ¿La Argentina no tiene nada que ver con los indios? ¿Y con las indias? ¿O nada que ver con América Latina? Y sigo preguntando: ¿No hubo vencidos? ¿No hubo violadas? ¿O no hubo indias ni indios? ¿O los indios fueron conquistados por las exhortaciones piadosas de la civilización liberal-burguesa que los convenció para que se sometieran e integraran en paz? ¿Y qué significa “integrarse”? Pero, me animo a insistir: ¿por qué no se habla de los indios en la Argentina? ¿Y de su sexo? ¿Qué implica que se los desplace hacia la franja de la etnología, del folclore o, más lastimosamente, a la del turismo o de las secciones periodísticas de faits divers? Por todo eso me empecino en preguntar: ¿no tenían voz los indios? ¿O su sexo era una enfermedad? ¿Y la enfermedad su silencio? Se trataría, paradójicamente, ¿del discurso del silencio? O, quizá, los indios ¿fueron los desaparecidos de 1879? Todos esos interrogantes, especialmente ahora, necesito aclararlos. Lo intentaré, trataré de hacerlo. Dado que, francamente, no me convence la versión que me ofrece el circuito liberal de 1879 hacia acá.

Porque ese proceso histórico ha ido conformando, además, una “calcificación” de tipo institucional de rasgos estructuralmente homogéneos y coyunturalmente heterogéneos, a los que se les ha venido oponiendo, de manera frustrada, una suerte de “fermento” modificador que ni con las bases del yrigoyenismo ni con las del peronismo –entendidos ambos como movimientos populares de dimensiones nacionales y de ambiguos pero considerables índices favorables al cambio– ha logrado salir de una estructura coloidal sólo episódicamente homogénea.

Es que desde el tránsito que va de 1879 al 1930 y de allí al 1980, a través de un desplazamiento que ya no sólo pone en la superficie el vacío de poder sino el vacío de clase, esa “república de conciencias” exhibe la crisis de la imaginación liberal. O su descarnada imaginación de crisis: sobrevivir enmascarando su incapacidad para formular una ecuación operativa que dé cuenta de la multiplicidad de variables que le plantea la complejidad histórica actual. No ya en sus declaraciones a favor de la “salvación” o del “mantenimiento de un mundo” (y jamás de la invención), sino en la imposibilidad, verificable en la repetitiva circularidad de sus contornos más deteriorados que han ido subrayando una suerte de rutina histórica en tanto “encerrona autística” o estrangulamiento estructural. Frente a la cual sectores opositores han tenido –hemos tenido–, quizá, mucha imaginación, pero de ninguna manera eficacia operativa. Imaginación espontánea, deficiente imaginación. A partir, sobre todo, del 1930; de manera más agravada, después de 1955. Y especialmente, luego del 76.

Inicio del Cap. I, Roca y el Ejército argentino en 1879, págs. 11-13.

Mansilla, arquetipo del gentleman-militar (1870)

(…)

Para usar modales más atenuados: tanto el problema del gaucho, como el del indio son los dos núcleos especialmente controvertidos a partir de los cuales se instauró la república oligárquica argentina. Son los primeros “desaparecidos” de esa matriz inicial generadora. Otro es el inmigrante europeo: el gringo rioplatense. Porque los tres entendidos en sus lineamientos generales han sido algunas de las víctimas del sistema predominante a partir de 1879. Y los tres, con previsibles excepciones y matices, cuantiosos en muchos casos, han cumplido el rol histórico de los esclavos en la dialéctica fundamental de la dominación: el universo de los sometidos –en la Argentina de 1879 al 1976– se ha ido superponiendo hasta mezclarse y confundirse con el nivel de lo censurado. Ese “abajo” se organizó mediante reticencias, elusiones, edificantes reacomodos, mutilaciones, apologías deformantes por su misma carga de énfasis o escamoteos lapidarios. Es que los distintos recursos se han correspondido con las diversas articulaciones del grupo propietario de la palabra y de su difusión.

Pero los indios, sobre todo, a lo largo de esas sagaces y despiadadas declinaciones, se han ido yuxtaponiendo hasta su homologación con el silencio. En una epidemia de la que no se habla.

(…) Correlativamente resulta, en gran medida, que cuando alguien buscó la palabra del indio, fue acallado, Y si acertó con ella, se la tergiversó: mediante uno de los recursos más utilizados por el discurso del Poder que ha sido, por lo general, la anexión. Por eso es que Mansilla resulta ejemplar en este aspecto. Sobre todo a causa del procedimiento realizado a través del escamoteo de los componentes críticos centrales y, a la vez, por la exaltación de los ingredientes más pintorescos y anecdóticos. Porque podría suponerse que la dilucidación de un elemento lateral resulte iluminador si se lo proyecta sobre lo primordial que actúa en el proscenio. Que se iluminan recíprocamente, incluso. Pero en este manejo lo central es eliminado y reemplazado. Así por ejemplo: la clara responsabilidad colectiva que, entre cajas, organiza y explica la Excursión de Mansilla sobre los indios, es eludida en beneficio del protagonismo anecdótico. Se podría objetar: Mansilla juega con eso. Pero la tarea de la crítica es, precisamente, hacerle decir al texto lo que el texto mismo calla.

De esa manera –a través de una serie de pases sucesivos, muy sutiles y nada inocentes– si el Martín Fierro se ha trocado en “el poema nacional argentino”, Una excursión ha derivado en relato infantil. O en texto de colegios secundarios o universitarios también puerilizados. La asepsia, al neutralizarlos, los torna edificantes; y Mansilla se transforma en una suerte de Viejo Vizcacha castrense, dicharachero y seductor.

(…) Mansilla discute, explica, insiste y trata de aclamar. Pero los indios le preguntan. Es así, entonces, como los ranqueles “hablan”: en su proximidad, con sus sudores, los ruidos de sus cuerpos, su saliva y hasta la forma de los lacrimales, de sus argumentos o de sus ombligos. En una primera persona tan cercana y dramática como la del Martín Fierro. Y hablan para inquirir sobre sus tierras, por las que les han quitado los cristianos; de por qué, cómo y cuándo; del trabajo, del origen de la propiedad, de los caballos, de las vacas y sobre el origen de las tormentas. Y de fusiles y asesinatos –incluidos los de Rosas–, de negociados y de negociantes con precisos e incómodos nombres propios muchas veces, del significativo circuito del alcohol, de los ferrocarriles, de la yerba, de los “vicios” del tabaco y de los comerciantes del Azul o Bahía Blanca. De la razón de sus malones, de su hambre y de sus deseos, pero también de sus necesidades, de sus carencias y de la raíz de sus faltas, y de las cautivas cristianas, muchas de las cuales no quieren saber nada de regresar a la “civilización”. También de las indias cautivas. Pero muy detallada y concretamente del dinero, las comidas y el sexo.

A Mansilla ya no lo entusiasma, como a la mayoría de sus pares, la tentación maniquea. No quiere la guerra. No cree más en ella y se distancia. Y ese distanciamiento (privilegiado, sin duda, pero que lo equipara a otros distanciamientos del 80 –en el tiempo o por la geografía– que resultan críticos de la conquista, de los derechos del hombre blanco y de su “civilización”) se torna ironía. Tanta, que es capaz de utilizar al indio como “coquetería” bárbara frente a cristianos viejos que ya no son más que adocenados burgueses. Su manejo del exotismo frente a esos hombres de la ciudad, civiles desde ya, se transforma en injuria: presiente que esos burgueses, trémulos, van siendo devorados por el mercantilismo. Burgueses estéticamente feos: parvenus o métèques. Mansilla, desde el Desierto, ha empezado a contemplar a la mayoría de los hombres de su propia clase como Barrès o Anatole France –o los camareros del Maxim’s– a los rastacueros argentinos en París.

(…) Porque si de ida resulta el paradigma del gentleman-soldado en el Desierto se debe a que, en tanto que recupera lo más legítimo que tuvo la generación del 80, es un laico de la lengua. Pero cuyo “laicismo”, pese a todo, no va más allá –con los matizados que se quiera– del racismo en coagulación creciente en su grupo. Al fin de cuentas, laicos y no laicos, a lo largo de 1870-1880, fueron absorbidos en sus diferencias por la ideología victoriosa.

Fragmento de Presentaciones y testimonios, págs. 150-154.

Una polémica eventual (y deseable) sobre la cultura de marketing2 (artículo para La Marea, 1996)

“Empecemos a discutir en serio, pero riéndonos del Poder, porque las calles y las plazas ya se van recalentando” Alberto Ghiraldo, 1898

A Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, la he cuestionado desde su reciente publicación. Ya sea públicamente en alguno de mis trabajos en la facultad de la calle Puán, o con mayor empecinamiento –aunque sin perder el sueño– en mis charlas de esquina y café. Y en ambos géneros a partir, precisamente, de la comparación con el cuento de Rodolfo Walsh, Esa mujer. Que desde siempre, digamos, me resultó el memorable ejemplo de un texto que se ocupa de Eva Perón en una vertiginosa mezcla de marivaudage y dialéctica mediante ese debate que se va trenzando entre el narrador y el coronel. Disputa despiadada y sagaz que, por otra parte, se resuelve como “un drama del espacio” tal cual solía decir el abrumadoramente citado Roland Barthes al escribir en torno a los dramas de Racine.

El relato de Walsh no sólo opera agresivamente como un match de box, a lo largo del cual el tironeo es para ver quién se queda con el centro del ring, sino que al aludir con cada quite, contragolpe, gambeta o clinch a ese cadáver ausente/presente, se convierte en una típica disputa entre men without women. Demostrable: hacia el cierre, el periodista vencido tiene que admitir su derrota en esa coreografía espacial. Eso es lo que realmente implica su mutis del fin.

Santa Evita, en cambio, echa mano alevosamente de todo el aparataje puesto de moda por la presunta “novela posmodernista”. Producto tan chato e intimidatorio como la arquitectura con fachada de vidrio que espejea en las calles de Tokio, de alguna localidad hacia el norte de Ohio, y –ay– hasta en el Buenos Aires del menemato. Recinto, se sabe de memoria, donde suelen hacer su comodidad ciertos yupis jadeantes entremezclados con ministros viciosos, coruscantes empresarias y demás galanes de peñas folclóricas suburbanas.

Y por si esto fuera poco, damas y caballeros, Santa Evita –como modelo de novela marketinizada– fue puesta en circulación decorada con una banda de promoción donde vibra la elocuencia desganada de García Márquez. A los pocos días, se publicó un comentario del servicial y vehemente difusor del neoliberalismo en el diario La Nación, Vargas Llosa Mario. Y al poco tiempo, además, esa murga canonizada en América Latina se completó con otro comentario complaciente del previsible y hollywoodense Carlos Fuentes.

–Sutiles estrategias del mercado– me codea, intrigante, un amigo oriental.

Que para descifrarlas en su significación verdadera correspondería inscribirlas en la colección de apologías, carraspeos, generalísimos al bies y otros tules que oportunamente se han publicado con el pretexto de rescatar la figura de Eva Perón. Para no hablar de las películas con el mismo motivo. Que van bordando una especia de orla alrededor del Santa Evita.

Habría que plantearse, a la vez, si ese inquietante enrejillado, inexorable divisa del marketing en contratapa, también se ha depositado, oculto pero vibrante (no como en el pecho de Juan Moreira sino en el lomo) de esa secuencia de escritores que se van definiendo por el ademán homogeneizador, achatante, que caracteriza cada vez más al mercado en esta etapa melancólica correspondiente al capitalismo tardío.

Semejante planteo –presiento– entreabriría una saludable polémica.

–Quizá.

Hombres de a caballo3 (novela, 1967)

A lo largo de varios años, cuando gobernaba el general Justo, se limitó a protestar en las prolongadas y melancólicas reuniones con los camaradas de promoción: eran siete al comienzo: siempre faltaba Azpiazu que se estaba por morir. “Nos va a enterrar a todos ése”, presagiaba mi padre. Cada vez comían con mayor cautela y, al final, se iban quedando en silencio, contemplando el vacío y los habanos que les repartía mi madre. “¿Supiste algo de Galarza?”. “No; nada”, respondía al rato el de la punta de la mesa. “A Crayones lo operan de la próstata”, cabeceaba después de un largo silencio Richardi. Alguno soltaba una risita demorada y seguían fumando como si entre todos lamieran un helado demasiado frío. “¿En serio que de la próstata?”, reflexionaba después de otra pausa Ferreyra. “Próstata”, aseveraba adormecidamente Richardi. “Operación difícil”, acotaba a su tiempo Palmero. El único encarnizado y ágil era mi padre: “Este nos traicionó –decía por Justo–; traicionó a todos… Empezando por el buenazo de Uriburu”. Pero él confiaba en el ejército y la institución –como él decía– se prolongaba por debajo de todas esas contingencias: Yrigoyen, Justo: diminutos repliegues en una llanura; el ejército era un secreto y potente río subterráneo que conectaba los momentos culminantes del país. Cultivaba sus sordos canales para regar sigilosamente la historia. Más allá de las chatas llanuras emergía desgarrando la tierra. Te digo que sí: imágenes veía, así hablaba, así sentía todo. No te quiero convencer. No. Cierto: para él esos años fueron imbéciles, períodos insípidos. Y sequías. Los hombres se desgarraban la ropa y los caballos se iban dejando caer en el suelo. “En el Otamendi lo operaron –intercalaba Richardi–; estaba muy solo; ni uno de la familia se hizo presente.” Y mi padre adoptaba un aire profético: había enflaquecido mucho, la nariz se le crecía y los ojos le brillaban incómodamente. Para mí, era la imagen contraria a la del general Justo: rubicundo, mañero e invulnerable. “Es un político”, decía mi padre y se limpiaba la comisura de los labios. Pero cuando se iba prolongando en sus anatemas provocaba las señas de mi madre: “¡Cuidado con caer en el ridículo, Godoy!”.

El 43, por eso, pareció rejuvenecerlo: eran los antiguos postergados y caídos que se alzaban sobre el campo de batalla; quienes iban a realizar lo que había quedado traicionado e inconcluso diez años antes. Allí reaparecían los mismos apellidos de entonces; sólo que maduros, más entrenados y sagaces. Era el triunfo y la definitiva detención de todo eso que él había vivido como un avance implacable y disolvente. Durante varios días garabateó el borrador de una carta abierta; me leyó el comienzo varias veces, pero no la publicó jamás. Sin embargo, los viejos caballos renacían: eran alazanes, moros, grandes zainos, lobunos muy pardos, briosos animales. La cabalgata parecía reanudarse. Entendeme: en aquel octubre vio desde su balcón a esa gente que andaba dando vueltas por la ciudad invocando un nombre y se alarmó. “¿Qué es esto –me preguntaba– ¿De dónde salió?” –y esa inquietud fue aumentando con el triunfo de ese hombre que él había conocido entre las viejas garantías. “¡No puede ser! –gemía– No puede ser que nos traicionen de nuevo”. Con Justo, por los que amañaban las cosas, con éste, porque convocaba a esos nuevos invasores. Antes, los gringos y los hijos de gringos; ahora, esos hombres oscuros que bajaban de las provincias. La invasión se renovaba en una especie de escurridiza, incomprensible prolongación, y el avance de los hombres nuevos también era un río que zigzagueaba, pero sobre la tierra. Viscoso, hediondo y opaco. ¿Me entendés, ahora? Y muy torpe; pero nunca se detenía. “¿Cuántos años más tendremos que esperar?”, les preguntaba a sus viejos camaradas (…)

Fragmento en la voz de uno de los personajes, págs. 379-381.

Fragmentos de un reportaje (2006)

–Hace poco leí una autocrítica tuya sobre Hombres de a caballo.

–Ajá. Allí y en Cuerpo a cuerpo –y a veces también en Indios, ejército y frontera–, me parece que –condicionada por la coyuntura que vivía– hay una acentuación excesiva del protagonismo o de la importancia de lo militar, sin ver, de manera más articulada, los intereses de tipo más amplio: financieros, económicos, etc. Pese a que hay referencias; recuerdo en Indios… documentos de la época de Rosas encabezados por un señor que se llamaba Martínez de Hoz, casi caricaturesco. Pero sentiría, viéndolo en perspectiva, que se superpone con una crítica tradicional, impregnada de liberalismo, que es hablar de los espadones, la bota, etc. El Ejército funciona, tiene un margen considerable de autonomía, pero hay que ver cuáles son sus compromisos de otra índole. Uriburu era un tipo fascinado por la cosa fascista en ese momento en apogeo, ni hablar; su forma prusiana, ni hablar; pero hay que hacer una lectura minuciosa de su ministerio, de su gabinete, qué intereses estaban incidiendo ahí.

(…)

–Estuviste en Cuba este año, invitado a inaugurar el Premio Casa de las Américas.

–Estuve en Cuba. ¿Cómo están en Cuba? Están justos. Y ellos son los primeros en reconocer –la gente con la que yo hablé, no hablé con todo el mundo– que en este momento la iniciativa la tiene Chávez. Y en eso estoy de acuerdo. Hoy –todos los días– La Nación se ocupa de Chávez, con motivo de Humala. Están muy arrugados. Parece que creyeran que es una especie de confabulación; no es una confabulación, querido, mirá: si pasa de este lado, de éste, de este otro, algo de base hay. La gente hay cosas que no las aguanta más, y que responde de manera espontánea, con diversos grados de perfeccionamiento político; son cosas que van saliendo de abajo, manifestaciones populares. Lo más visible es Bolivia. Va saliendo como puede, juega. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Ojalá vaya bien.

¿Por qué pasa esto en América Latina?, la formulación más obvia y más gruesa: las formas políticas del neoliberalismo no dan para más. Y ya no es América Latina, también París, ¿o no te enteraste? ¿O no te enteraste en Los Ángeles?: ¡medio millón de personas salieron! ¡En París salió un millón! Evidentemente hay un malestar.

Y acá es laboral. Evidentemente, ciertos planteos o resoluciones no dan para más. Habrá que buscar. ¿A vos la palabra socialismo no te gusta? Yo no voy a hacer problema de nominalismo político, decí el nombre que te dé la gana, pero tenés que modificar estructuras, no simplemente un elemento coyuntural. Para que en Francia salga esa cantidad de gente, ¿qué pasa? ¿son todos pibes loquitos? No, ¿cómo pibes loquitos? Es la reforma laboral.

Acá estamos en veremos. La gente te pregunta. Mirá, viejo, fumando espero. Vamos a ver qué pasa.

1. Indios, ejército y frontera, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1983 (segunda edición).

2. La Marea, Año III, N° 7, Agosto-Octubre 1996, pág. 14.

3. Hombres de a caballo, Interzona Latinoamericana, Buenos Aires, 2005, págs. 379-381.

4. La Marea, Año 12, N° 26, Otoño-Invierno 2006, págs. 7-9.

Mirta Caucia es graduada en Letras en la Universidad de Buenos Aires.